[ 国内特集③ ]

悠久の時空を遡る

中秋の名月観賞と

京都・奈良の特別拝観

平安貴族の世界に浸る大覚寺の「観月の夕べ」

旧暦8月15日(今年は9月29日)の澄みわたる空に浮かぶ「中秋の名月」は、清麗な美しさと風情を感じさせてくれます。今回は、そんなうっとりするような十五夜を、古都の伝統行事や文化とともに満喫する3つの旅をご紹介しましょう。

最初にご案内するのは、古式ゆかしい舟の上から空に浮かぶ月と水面に映る月を愛でる、京都2日間の旅。観月に訪れるのは、平安時代初期に嵯峨天皇の離宮として建立されたのがはじまりといわれる「大覚寺」です。その格式高い門跡寺院に到着後、まずは僧侶の案内で通常非公開の「正寝殿」へ。そして、皇族方をお迎えするときに使われる「庭湖館」を特別に貸切っての夕食は、満月をテーマにした日本料理をご用意。食後に、日本最古の庭池といわれる「大沢池」を望む「観月台」で和菓子とお茶を楽しんだあと、池に浮かぶ「龍頭鷁首舟(りゅうとうげきしゅせん)」の貸切り乗船にご案内。嵯峨天皇が貴族や文化人と催した舟遊びに端を発する「観月の夕べ」をご堪能いただきます。天皇はたとえ月でも“見上げる”ことはせず、池に映った月を“見下ろして”愉しんだとされます。高貴な月見のひと時はまさに幻想的。1,200年余り前の平安貴族の世界へ時空を飛び越えたかのような思いにとらわれることでしょう。

-

「龍頭鷁首舟」から観る空と大沢池に映る“2つの月”(2022年 観月の夕べにて。添乗員撮影)

「龍頭鷁首舟」から観る空と大沢池に映る“2つの月”(2022年 観月の夕べにて。添乗員撮影)

-

暗闇と森閑の池で、天空と水面の名月を愛でる

暗闇と森閑の池で、天空と水面の名月を愛でる

-

江戸時代の名僧・慈雲尊者の掛軸が掛かる「庭湖館」

江戸時代の名僧・慈雲尊者の掛軸が掛かる「庭湖館」

京都に着いた日の午後に訪れる、東福寺塔頭の「光明院」も人気のスポット。この寺の最大の見どころが、昭和の作庭家・重森三玲の傑作といわれる枯山水庭園「波心庭(はしんてい)」です。その高台に立つ「蘿月庵(らげつあん)」は、窓、壁、障子に満月をあしらった“月の茶亭”。庭から見上げると、東の空に月が昇っているかのようで、もう1つの“中秋の名月”が楽しめます。

御寺と崇められる泉涌寺で通常非公開の「霊明殿」内へ

2日目にご案内する「泉涌寺(せんにゅうじ)」の特別拝観も見逃せません。ここは、日本で唯一の歴代天皇・皇后の菩提所であることから、「御寺(みてら)」と呼ばれ、長く篤い信仰を集めてきました。今回は、ほかの寺院と一線を画す象徴的な存在で、通常非公開となっている「霊明殿」を僧侶の案内により拝観。その内陣に安置されている、明治、大正、昭和をはじめとする歴代の天皇・皇后の御尊牌(ごそんぱい=お位牌)や御真影などを間近でご覧いただけます。たびたび焼失の憂き目にあった霊明殿の建物は、時の権勢の手でその都度復興。現在の重厚な入母屋造りは、明治17年、明治天皇の勅許により宮内省が再建したものです。

泉涌寺拝観のあとにお召しあがりいただく昼食は、「祇園又吉」の京懐石料理。しっとりした石畳の先に続く気品あふれる店内で、京都の老舗名旅館で料理長を務めた店主による、繊細な旬のおもてなしをご満喫ください。

-

幻想的な雰囲気のなか営まれる、観月の夕べの満月法会

幻想的な雰囲気のなか営まれる、観月の夕べの満月法会

-

唐門と白砂の庭の向こうに佇む、御寺 泉涌寺の霊明殿

唐門と白砂の庭の向こうに佇む、御寺 泉涌寺の霊明殿

-

茶懐石の心を大切にする、祇園又吉の繊細な割烹料理

茶懐石の心を大切にする、祇園又吉の繊細な割烹料理

徳川将軍家御用達茶筅師 当主による実演と製作体験

中秋の名月を愛でる旅の2つ目は、人気の「JWマリオット・ホテル奈良」に泊まる、1泊2日のコース。そのハイライトは、緑が美しい一万坪の庭園のなかに趣の異なる10の離れが点在する、料亭「百楽荘」での茶筅製作と茶道体験です。茶筅製作でご指導いただくのは、徳川幕府によって苗字を与えられた茶筅師13家のうちの、現存する三家の1つ、谷村家の20代目当主・谷村丹後さん。その一子相伝の匠の技は、茶筅の里として知られる生駒市高山町で、500年以上にわたり守り伝えられてきたもの。今も裏千家、武者小路千家の家元指名の茶筅師として、高く評価されています。

-

谷村家が500年余りにわたり培ってきた究極の技にふれる、20代目当主による茶筅製作実演と糸掛け体験

谷村家が500年余りにわたり培ってきた究極の技にふれる、20代目当主による茶筅製作実演と糸掛け体験

当日は、谷村さん自らが実演する茶筅製作の様子をご覧いただくほか、その最終段階である糸掛け体験も楽しめます。そして、会席料理の夕食後は、糸掛けで完成させたご自身の茶筅を使っての茶道体験。先生の手ほどきのもと、茶の湯の心にふれながらの雅なひと時をご堪能ください。

-

季節の移ろいを感じる静かな庭園と離れから、中秋の名月を楽しめる百楽荘

季節の移ろいを感じる静かな庭園と離れから、中秋の名月を楽しめる百楽荘

世界唯一の木造十三重塔と秘仏の観音菩薩坐像を拝観

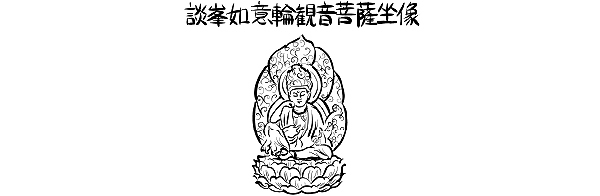

翌日は、飛鳥時代に大化の改新を進めた藤原鎌足を祀る「談山(たんざん)神社」へ。神道と仏教を融合させた神仏習合が現存する神社として知られ、世界で唯一といわれる高さ約17メートルの木造十三重塔をご覧いただきます。

また、「談峯如意輪観音菩薩坐像(だんぽうにょいりんかんのんぼさつざぞう)」は、明治時代の仏教排斥運動を乗り越え、神社に唯一残る仏像。「神廟拝所(しんびょうはいしょ)」に安置され、通常は特別公開期間以外見ることのできないその秘仏を、今回のツアーにご参加の方に限り特別拝観いただけます。旅の最後は、麗しい田園風景を前に、奈良の伝統食材を使ったフランス料理をごゆっくりお召しあがりください。

-

明日香村を見下ろす山の上に鎮座する、神仏習合の談山神社

明日香村を見下ろす山の上に鎮座する、神仏習合の談山神社

美しい雅楽の調べのなか十五夜の池をめぐる管絃船

奈良で特別な観月の夜をお楽しみいただくもう1つのコースは、「采女(うねめ)祭」にご案内する2泊3日の旅。中秋の名月の伝統行事であるこの祭りは、興福寺の五重塔が水面に映る「猿沢池」などを舞台に行われます。これは、奈良時代に帝の寵愛が薄れたのを嘆いて池に身を投じた采女の霊を慰める、「采女神社」の例祭。今回ご覧いただくのは、そのクライマックスである「管絃船の儀」。雅楽の調べのなか、秋の七草で飾り立てた2メートル余りの花扇(はなおうぎ)や時代衣装をまとう花扇使を乗せた2艘の舟が池をめぐります。十五夜に照らされて浮かぶ管絃船の姿は、いかにも雅やかで厳かな雰囲気です。

宿泊は、猿沢池の前にあるホテルに2連泊するため、自由に休憩を挟みながら、いつでもお好きな時に祭りを楽しめます。

-

猿沢池を舞台に繰り広げられる、雅やかな采女祭・管絃船の儀

猿沢池を舞台に繰り広げられる、雅やかな采女祭・管絃船の儀

薬師寺創建時から現存する国宝東塔と西塔の特別公開

1日目に訪れる「薬師寺」は、奈良時代に創建された国宝「東塔」の12年におよぶ大修理が2020年末に完了し、コロナ禍による延期を経て、今年4月に落慶法要が営まれたばかり。今回の旅は、その落慶を記念した「東塔・西塔特別公開」の期間中で、それぞれの塔の1階部分にあたる初層を拝観することができます。なかでもご注目いただきたいのが、東西塔に約500年ぶりに安置された「釈迦八相像」。これは釈迦の生涯を8つの場面で表現した像で、彫刻家の中村晋也さんの手により10年以上の歳月をかけて復元されたものです。

また、薬師寺では、約17年にわたる修行の旅をした玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)の遺徳を偲ぶ「玄奘三蔵院伽藍」も拝観。経典を翻訳する玄奘三蔵像や、日本画家の平山郁夫さんが玄奘三蔵の旅を追体験して描いた全長49メートルの大壁画もご覧いただけます。

-

壮麗さで龍宮造りと呼ばれていた薬師寺の金堂と東塔・西塔

壮麗さで龍宮造りと呼ばれていた薬師寺の金堂と東塔・西塔

-

奈良3日間の旅で訪れる九品寺(くほんじ)の境内一面に咲く彼岸花

奈良3日間の旅で訪れる九品寺(くほんじ)の境内一面に咲く彼岸花