[ 国内特集③ ]

深い歴史に彩られた

「大津祭」「神楽祭」「時代祭」の

見どころに迫る秋旅へ

絢爛な祭りと

雅な舞楽に浸る

大津祭の華やかな曳山巡行、伝統芸能の大津絵踊りを特別に

秋は、五穀豊穣に感謝する祭りや行事が日本中で繰り広げられる季節。今回ご案内する旅では、そんな多彩な伝統行事などのなかから、絢爛さや雅な世界に浸る個性的な3つの祭りをチョイス。爽やかな気候のもと、ゆったりとお楽しみいただきます。

まずご紹介するのは、湖国3大祭の1つといわれる、重要無形民俗文化財に指定されている「大津祭」を満喫する旅。大津市の中心部に位置する天孫(てんそん)神社の例祭であるこの祭りは、毎年10月、宵宮と本祭の2日間にわたって行われます。ハイライトは、艶やかな幕とからくり人形が目を引く、13基の曳山による壮観な巡行です。江戸時代につくられた華麗な曳山が、「コンチキチン」という賑やかなお囃子とともに市内をめぐる祭りの輪に入ると、誰もが心沸き立つに違いありません。当日は、中央大通りの特設観覧席をご用意。高さ約6メートルにおよぶ豪華な曳山と精巧なからくりの動きを目の前で見られる席に座って、ゆったりお楽しみください。

-

精巧なからくり人形が乗る、13基の豪華な曳山が練り歩く大津祭

精巧なからくり人形が乗る、13基の豪華な曳山が練り歩く大津祭

また、987年に創立された天台宗の門跡寺院「圓満院」で、今回ご参加の皆さまだけに実演いただける「大津絵踊り」も見逃せません。その起源は、江戸時代に大津の花街ではじまったお座敷芸。大津絵とは、江戸時代初期の寛永年間頃から売られていた民俗画で、曳山にも描かれています。その有名な画題に基づき、大津絵節の唄と、三味線伴奏に合わせ、絵の人物の面を付け替えて舞うのが特徴です。芸妓らが長く踊り継いできた大津絵踊りは、後継者不足もあって、現在ではなかなか見ることができないもの。この旅では、圓満院おすすめの「大津絵 薬膳精進御膳」の昼食後に、特別に観賞します。

-

江戸時代に大津の花街ではじまったといわれる大津絵踊りは、風刺画の意味が込められたコミカルな面を付けて踊る

江戸時代に大津の花街ではじまったといわれる大津絵踊りは、風刺画の意味が込められたコミカルな面を付けて踊る

-

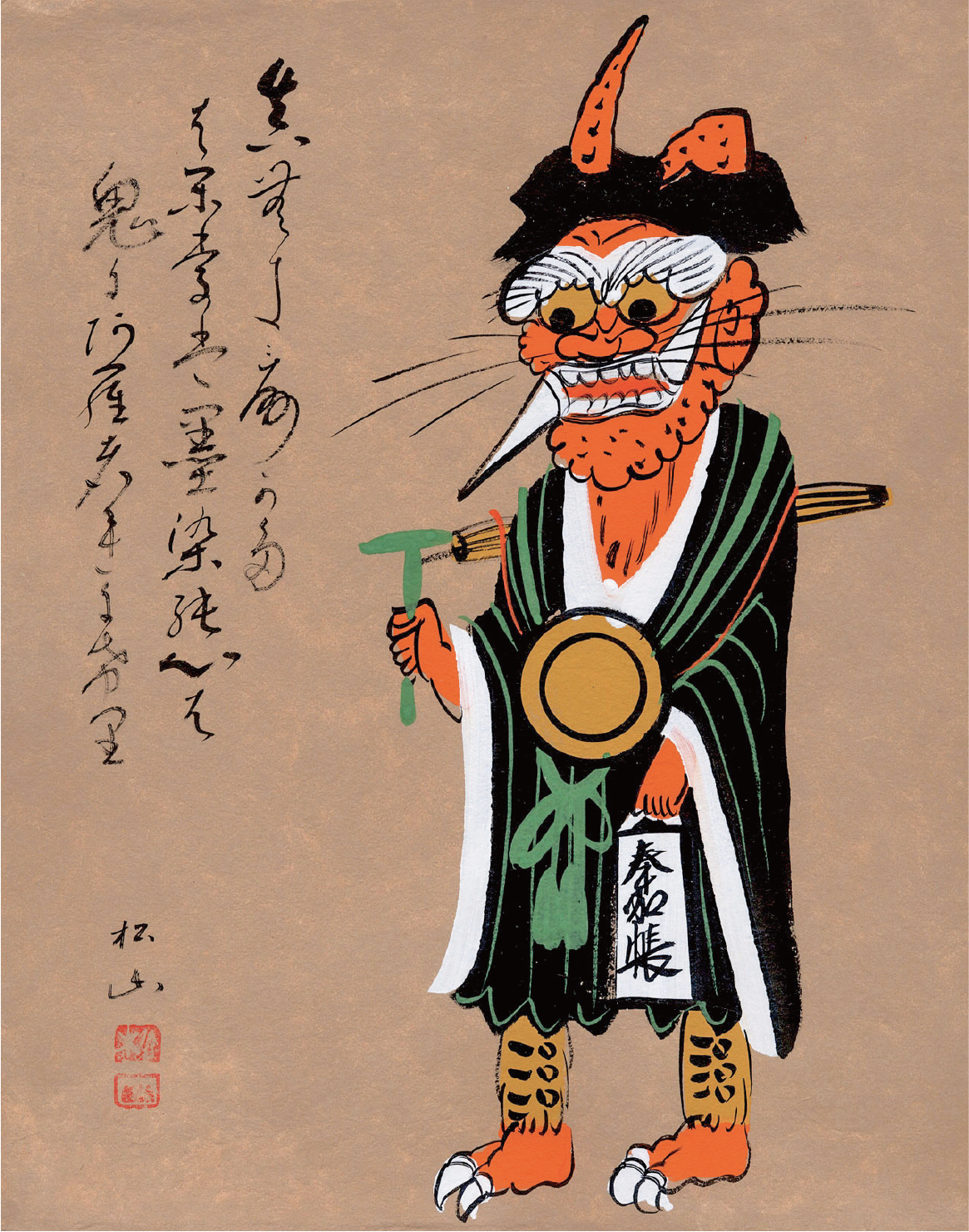

ユーモアのある絵柄と鮮やかな彩色が特徴の大津絵

ユーモアのある絵柄と鮮やかな彩色が特徴の大津絵

提供:びわ湖大津観光協会

大津絵踊りを見学したあとは、大津絵を展示・販売するお店にもご案内。かつて東海道の旅の土産物として人気を博した、ユーモラスなタッチの仏画や世俗画をお楽しみください。

大津祭の曳山巡行を満喫した日の夜は、京都の妙心寺塔頭「東林院」で特別公開される「梵燈(ぼんとう)のあかりに親しむ会」へ。「梵燈」には、「煩悩を消し去る明かり」という意味が込められています。禅語にちなんだ文字が、ろうそくや行灯の光によって「沙羅双樹の庭」や「蓬莱の庭」に静かに浮かび上がる世界は、まさに幻想的。心穏やかなひと時をお過ごしいただけます。

神宮・神楽祭の優雅な舞とオーシャンビューの客室を満喫

2つ目にご紹介する旅は、約2000年の歴史を持ち、全国約8万社の神社のなかでも格別のお宮として崇敬を集める「伊勢神宮」へ。お伊勢参りのならわしにのっとり、外宮(げくう)から内宮(ないくう)の順に両参りを行います。その内宮でご案内するのが、神宮雅楽と多くの神賑(かみにぎわい)行事が奉納される「神楽祭(かぐらさい)」です。今回は、内宮神苑の特設舞台で、普段は見ることができない公開舞楽を心静かに堪能できます。高貴な音色の雅楽が鳴り響くなかでの優雅な舞は、一瞬で平安の昔にタイムスリップしたかのような思いにとらわれることでしょう。

-

伊勢神宮・内宮神苑の特設舞台で公開される、神楽祭の舞楽

伊勢神宮・内宮神苑の特設舞台で公開される、神楽祭の舞楽

また、この旅は、今年3月の開業60周年を機にリニューアルオープンした、「鳥羽国際ホテル」に宿泊するのも大きな魅力です。ご用意した客室は、開放感あふれる「オーシャンビュースイート・クラブ」。大きな窓に広がる優美な鳥羽湾をどうぞご満喫ください。

-

鳥羽国際ホテルで宿泊する、オーシャンビュースイート・クラブの客室

鳥羽国際ホテルで宿泊する、オーシャンビュースイート・クラブの客室

時代祭を特設観覧席で間近に、平安神宮を神職の案内で拝観

平安神宮の大祭であり、京都三大祭りの1つといわれる「時代祭」を観賞する旅も見どころ満載です。明治維新から延暦時代へと8つの時代を遡っていく祭りの行列は、豪華絢爛な“生きた歴史絵巻”。たとえば、安土桃山時代は織田信長や豊臣秀吉、藤原時代は紫式部、清少納言といった、それぞれの時代を象徴する人物が登場します。

さらに特筆すべきは、綿密な時代考証により制作された衣装や祭具、調度品など。京の都が約1,000年もの間培ってきた伝統工芸技術の粋を集めることで、匠の技の継承を実現しています。当日は、御池通の特設観覧席から心ゆくまでご堪能ください。また前日は、祭りの準備が進む平安神宮の特別拝観にご案内します。

-

“動く歴史風俗絵巻”といわれる時代祭は、平安神宮の大祭

“動く歴史風俗絵巻”といわれる時代祭は、平安神宮の大祭

-

時代祭観賞の前に特別見学する、二条城の二の丸御殿 唐門

時代祭観賞の前に特別見学する、二条城の二の丸御殿 唐門