[ 国内特集② ]

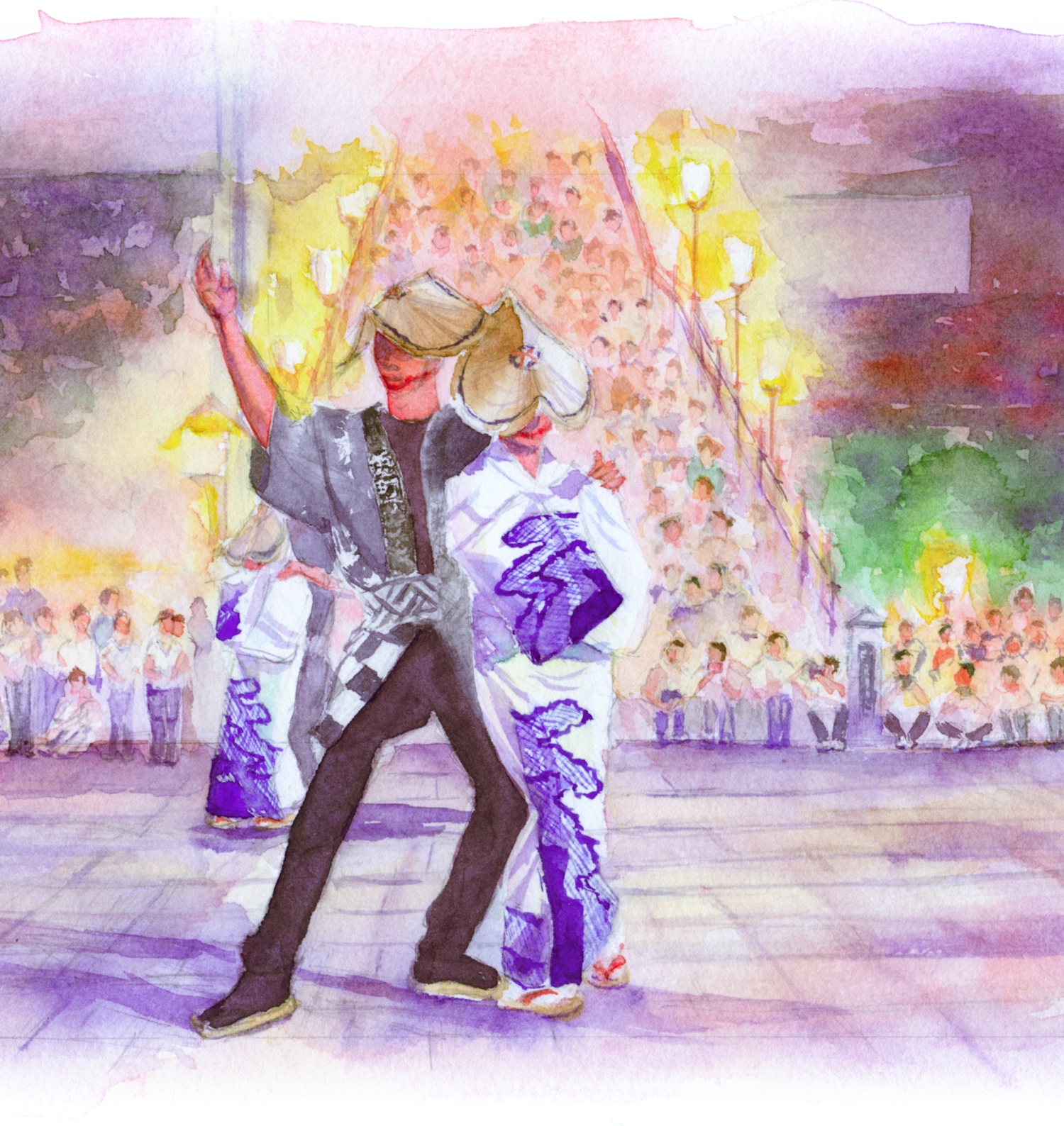

しっとりと優雅に、哀愁の調べと踊り

3年ぶりの「おわら風の盆」に

酔いしれて

この日を待ちわびた方が、どれほど多いことでしょうか。2020年から戦後初の中止となり、いよいよ今年9月、3年ぶりに開催される「おわら風の盆」。特別な想いが込められたひと時を、心ゆくまでお楽しみいただきたい。そんな願いから、三越伊勢丹ニッコウトラベルならではのツアーをご用意しました。その内容をご紹介しながら、越中八尾観光協会営業部長の渡辺実さんに、地元の方の想いやお祭りの魅力を伺います。

地域の伝統行事から全国に知られるお祭りへ

静かに、たおやかに、三味線や胡弓(こきゅう)の音色に合わせてゆっくりと踊り歩く女性たち。「おわら風の盆」の幻想的な美しさに多くの人が魅了され、今では全国的に知られるお祭りとなりました。その文化を守り続けているのが、富山県民謡越中八尾おわら保存会。実は、そこに不思議なご縁があったことを、渡辺さんが教えてくださいました。

「昭和4年の6月、日本橋の三越で富山県主催の特産品陳列会があったんですよ。そこで余興として鏡町の芸妓衆が呼ばれ、新踊り「四季の踊り」を披露しました。とても華やかな舞台だったとのことで、この文化を大切にするきっかけとなり、2カ月後に今の保存会の前身である『越中八尾民謡おわら保存会』が発足しました」

地元の人々が守り続ける「おわら風の盆」。その由来は諸説ありますが、約300年前の江戸元禄の頃、加賀藩がこの地に町をつくることを許した「町建て」の文書を持つ人が町外へ移り住んでしまい、その後に町衆が取り返したことを祝って三日三晩踊り明かしたという説がよく知られています。

その後、明治時代に入って胡弓が加わり、昭和のはじめに女踊り、男踊りが振り付けられ、現代の形ができ上がっていきました。

厳しい稽古を重ね、その日を迎える踊り手たち

町内で11の支部がある「おわら風の盆」。衣装や踊り、町の風情にそれぞれの魅力が漂います。

「たとえば、旧町のなかで1番道幅が広く、踊りが見やすい上新町。女性の衣装は、桃色の地におわら踊りの歌詞が描かれ、とても優雅です。古い町並みの諏訪町は道幅が狭いので音が反響し、幻想的な雰囲気が味わえます。鏡町はかつて花街があったところで、踊りに艶と華やかさがあります。通常は『町流し』といって町のなかを踊り歩くのですが、鏡町は『おたや階段』の下がメインの会場なので、階段に座って観賞する人が多いですね」

-

上新町の衣装は淡い桃色。広い通りでゆったり観賞できる

上新町の衣装は淡い桃色。広い通りでゆったり観賞できる

-

女性の衣装は薄い柿色。狭い道に音が反響する諏訪町

女性の衣装は薄い柿色。狭い道に音が反響する諏訪町

-

哀調を帯びた胡弓の音色が美しい

哀調を帯びた胡弓の音色が美しい

渡辺さんによると、踊りの注目ポイントは、妖艶な美しさを醸し出す1つひとつの所作。しなやかな指先、腰のひねり、首をかしげる仕草など、体の隅々にまで気を配る繊細な踊りに、誰もが目を奪われます。子どもの頃から家庭でなじみ、さらにそれぞれの支部による厳しい稽古を重ねてその日を迎える踊り手たち。すべては、観光に来る人々に楽しんでいただきたいという地域の想いが受け継がれているからこそ。そんな背景を思い浮かべながら観賞すれば、より一層、胸に迫りくるものがあるのではないでしょうか。

-

鏡町は「おたや階段」の下で、艶のある踊りを披露する

鏡町は「おたや階段」の下で、艶のある踊りを披露する

貸切りの「町家」で、ゆったりと観賞する

今回のツアーでは、三越伊勢丹ニッコウトラベルのお客さまだけがお寛ぎいただける拠点として、「町家」を貸切りました。町家は個人宅がほとんどなので、一般の方に開放されることが少ない場所です。2階などから混雑を避けてお祭りを観賞でき、お化粧室もあるので安心してお楽しみいただけます。

大阪と名古屋発着のツアーでは上新町、東京と仙台発着では諏訪町の町家をご用意しました。広々とした通りが開放的な上新町、風情のある細い道が味わい深い諏訪町。どちらもほかの町へ行きやすい便利な場所となっています。ご希望の方には徒歩で町なかをご案内いたしますので、ぜひお出かけください。

渡辺さんは、「会場は北の端の福島から南の端の東新町まで、徒歩で約40分です。11の町、それぞれの雰囲気と踊りに違う魅力があります。大変に混み合う場所もあるので、1カ所に留まらず、無理のない程度に移動して楽しんでいただけるとうれしいですね」とのこと。町家をご利用いただきながら、それぞれの町の踊りに心酔わせるひと時をお過ごしください。

-

諏訪町本通りは、昔ながらの町並みが今も残る

諏訪町本通りは、昔ながらの町並みが今も残る

久しぶりの開催に向けた地域の人々の想いとは

「カレンダーに印を付けて、毎年この時期だけは富山に来るという方もたくさんいらっしゃるんですよ」と語る渡辺さん。例年は、11日間の前夜祭と本祭3日間、計14日間にわたり開催されますが、ホテルを予約してすべての日を楽しむ熱狂的なファンもいるのだとか。また、毎年のように同じ観賞場所で偶然出あっていた男女が、めでたく結ばれたというエピソードもあるそうです。

多くの人に愛され、感動を呼び起こし、想い出を紡いできた「おわら風の盆」。今、全国のファンにようやく応えることのできる3年ぶりの開催に向けて、地元の皆さまはどのような想いを抱いていらっしゃるのでしょうか。

「前夜祭などは行わず、本祭3日間に縮小しての開催です。それでも、とにかくうれしい。保存会が中心となって伝統を受け継いできましたが、住民もみんな同じ想いです。昔は地元だけで集まる小さな行事だったけれど、今では踊り手も、楽器を奏でる地方(じかた)も、全国から来てくださる人たちのために一生懸命、練習をしています。まだ見たことがないという方も、ぜひお越しください」

胸が熱くなる、渡辺さんからのメッセージ。今年の「おわら風の盆」では、いつにも増して感動があふれるひと時が待っています。

-

編み笠で顔を隠した踊り手たちが、揃いの衣装でしめやかに踊る

編み笠で顔を隠した踊り手たちが、揃いの衣装でしめやかに踊る