[ 国内特集③ ]

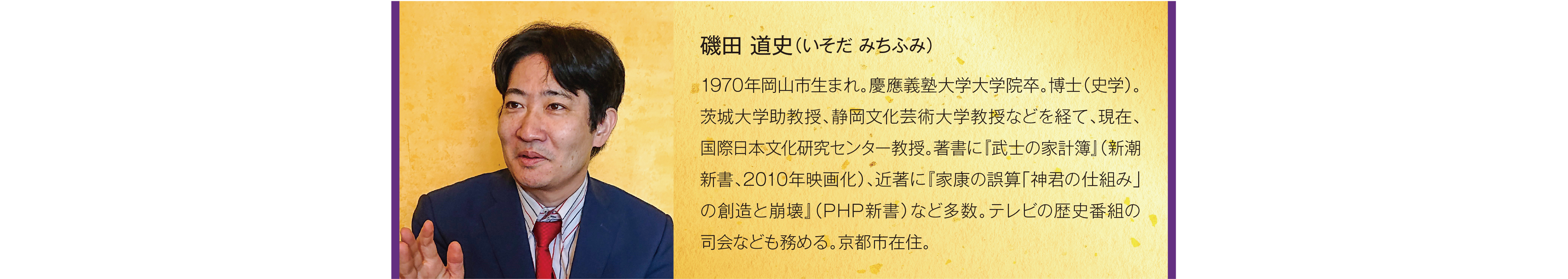

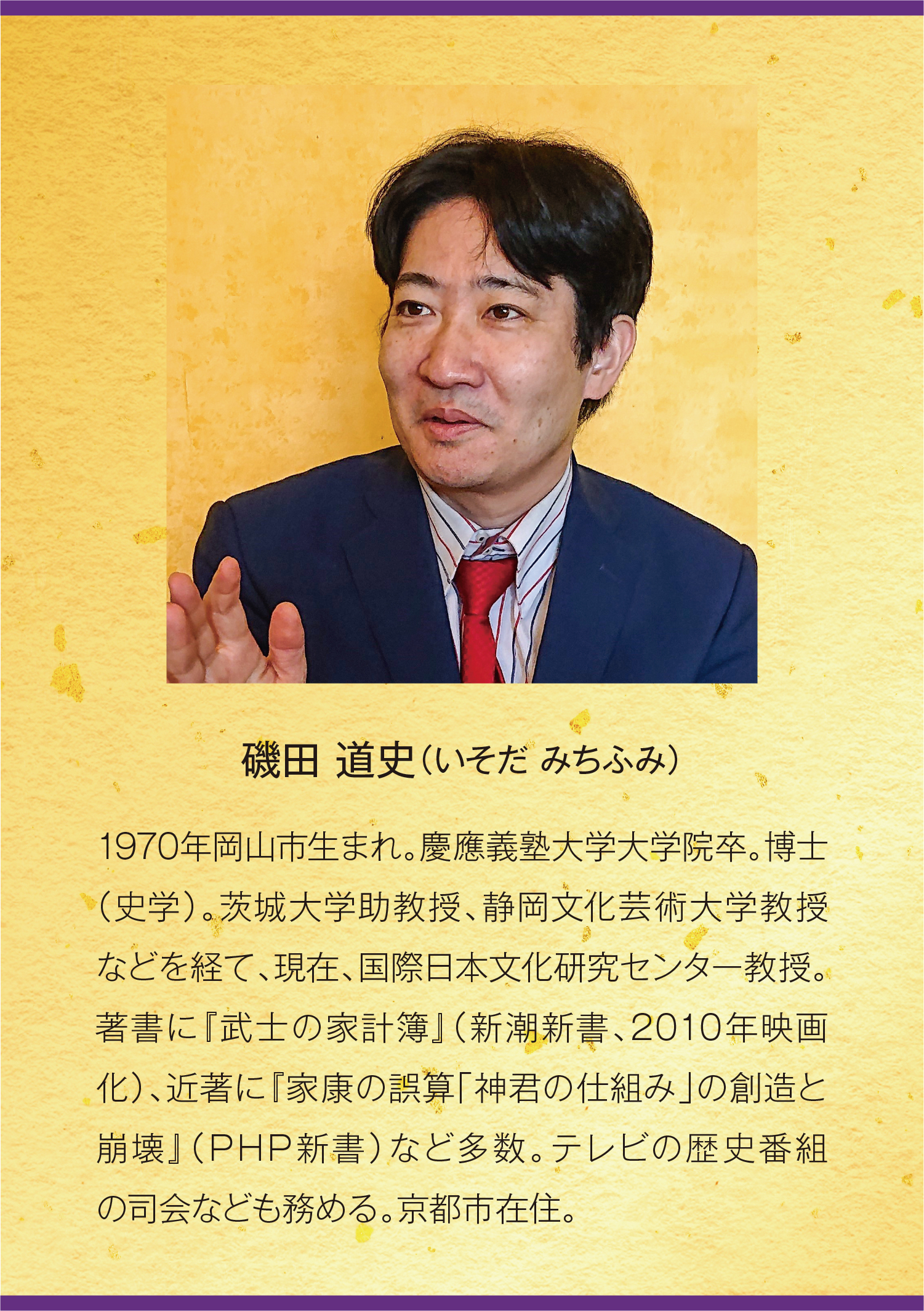

磯田道史

「帝と公家―『源氏物語』の世界を語る」

平安時代の京の都を彷彿させる

人気歴史家のドラマティックな講演と物語の旅

雅な平安貴族社会にタイムスリップするひと時

新年の2月に出発する京都の旅のテーマは、2024年の“日曜夜8時の顔”に選ばれた紫式部と『源氏物語』。その“世界最古の長編恋愛小説”が生まれた平安貴族社会について、歴史家の磯田道史さんにお話しいただく講演会にご案内します。磯田さんには約1年前に催行した京都旅でもご講演いただいており、参加された多くの皆さまから「本当に楽しかった」「もっとお話を聴きたい」といった声が上がるなど、大好評を博しました。今回の講演タイトル「帝と公家―『源氏物語』の世界を語る」も磯田さんご自身の口から発せられたもの。歴史が大好きな少年の心のままに語られるエネルギッシュな講演を聴くにつれ、平安時代の宮中にタイムスリップしたかのような錯覚に陥るに違いありません。

源氏物語というと、光源氏が数々の女性たちと浮名を流すプレイボーイの話と思われる方も多いことでしょう。しかし、全54帖からなる物語は、平安貴族社会の“光と影”が交錯する壮大な大河小説。“非の打ち所がない完璧な男”と関わる女性1人ひとりの心情、立場、背景までもが描きこまれているのが、1,000年を経ても私たちの心をひきつける魅力です。また、光源氏のモデルは、紫式部が仕えた中宮・彰子(しょうし)の父である藤原道長といわれ、物語は一族を盛り上げる役割も担っていたとか。そのなかで起こる悲喜こもごものリアルな政治的事件は、宮中の男性にも興味深いものだったことでしょう。

物語に登場する地を中心にご案内する2つのコース

2つのコースをご用意した旅では、紫式部や源氏物語ゆかりの寺社などをめぐります。講演会の会場に「下鴨神社」を選んだのも、ここの例祭として今も毎年行われる葵祭の様子が、源氏物語第9帖「葵」のなかで描かれているため。光源氏も加わる祭りの行列を見ようとして、正妻「葵の上」と愛人「六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)」が場所取りをめぐりもめた「車争ひ(くるまあらそい)」は、特に有名な場面です。この時、屈辱的な仕打ちを受けた御息所は、やがて生霊となって葵の上を死へと追いやることになります。

-

平安時代の文化・宗教の中心地の1つで磯田さんの講演会場となる下鴨神社

平安時代の文化・宗教の中心地の1つで磯田さんの講演会場となる下鴨神社

Aコースでは、そのほか、光源氏のモデルとの説もある源融(みなもとのとおる)の山荘跡といわれる「清凉寺」や、源氏物語第10帖「賢木(さかき)」に登場する、嵐山の「野宮(ののみや)神社」を訪ねます。野宮神社は、光源氏との別れと伊勢下向を決意した六条御息所が滞在していた所。光源氏はそんな御息所を名残惜しく思い、最後に一目でもと訪れたのでした。竹林の小径にある神社は、縁結びや子宝にご利益があるとされ、境内には願い事成就の絵馬がたくさん掛けられています。

-

光源氏のモデルとの説もある、源融の山荘・棲霞観(せいかかん)があったといわれる清凉寺

光源氏のモデルとの説もある、源融の山荘・棲霞観(せいかかん)があったといわれる清凉寺

-

六条御息所が、伊勢に下る前、幼い娘とひと時を過ごした野宮神社

六条御息所が、伊勢に下る前、幼い娘とひと時を過ごした野宮神社

Bコースでは、紫式部と縁深く、栄耀栄華をほしいままにした藤原道長の別荘で、その子・藤原頼通が仏寺に改め創建したとされる「平等院」へ。今回のツアーでは、神居文彰(かみいもんしょう)住職の案内により、通常非公開の「養林庵書院」を特別拝観するほか、平安中期を代表する仏師・定朝作の阿弥陀如来坐像を擁する「鳳凰堂」や、多くの国宝を収めるミュージアム「鳳翔館」などを案内付きでゆっくりとご覧いただきます。旅の最後に訪れるのは、天皇の内裏として造られ、光源氏誕生の地としても知られる「京都御所」。格式高い建物や庭をめぐりながら、“光る君”の姿に思いを馳せてはいかがでしょう。

-

藤原摂関時代の美しい姿を水面に映す、平等院鳳凰堂(©平等院)

藤原摂関時代の美しい姿を水面に映す、平等院鳳凰堂(©平等院)