[ クローズアップ ]

謎多き古代遺跡と驚異の大自然

圧巻の南米大陸

絶海の孤島に並び立つ巨像、空からしか確認できないほど巨大な地上絵、淡いブルーに輝く大氷河、そして雨を得て美しい水鏡となる塩湖。日本ではおよそお目にかかれない謎に満ちた遺跡や圧巻の自然景観を、ご自身の目でご覧になってみませんか?

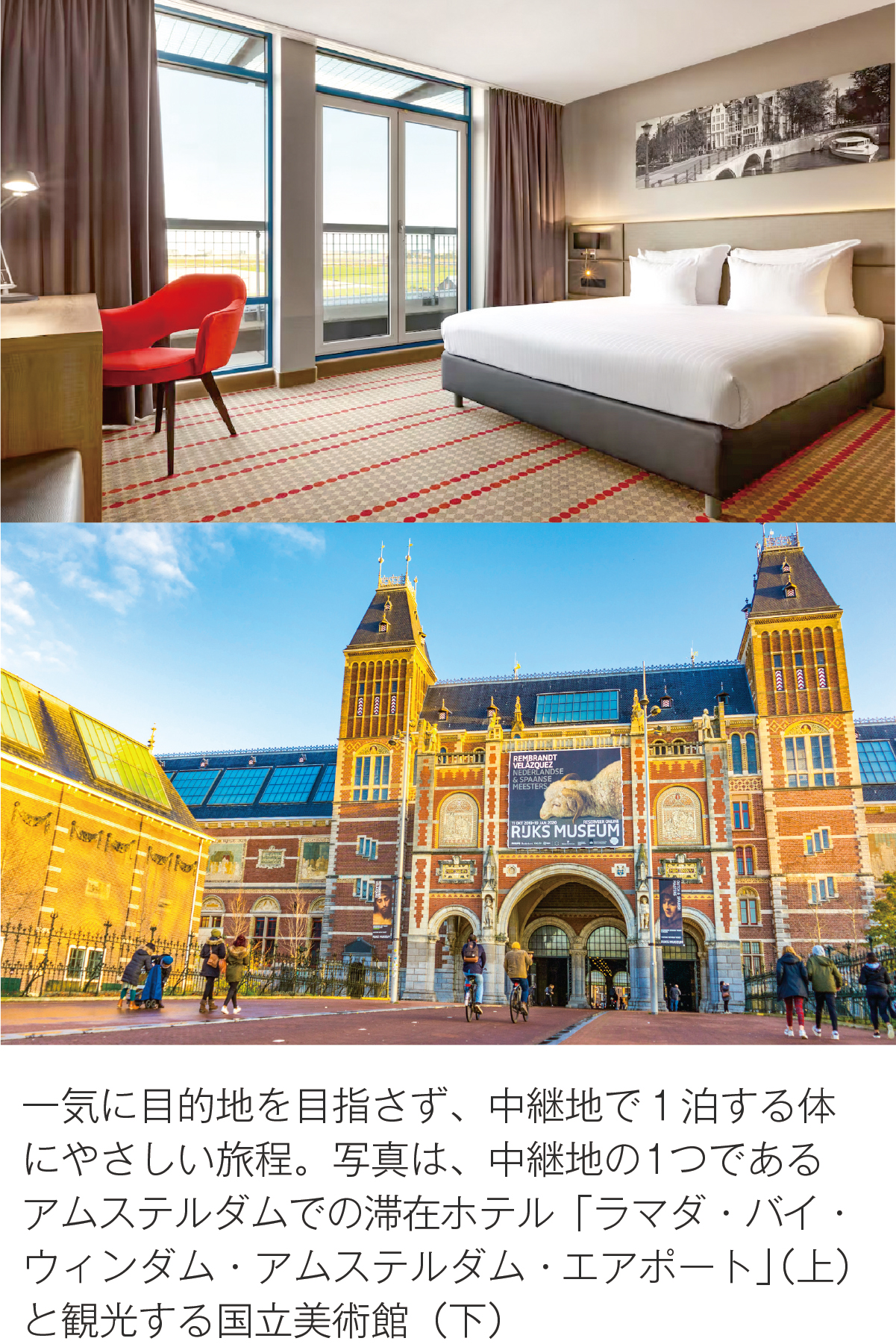

南米といえば日本から見て地球のちょうど裏側。確かに遠い地ではありますが、三越伊勢丹ニッコウトラベルでは、旅程に工夫を凝らし、現地まで快適にお連れします。

モアイ像は“歩いて”移動した? 絶海の孤島に並ぶ巨像の謎

世界には謎に満ちた遺跡があります。その代表格といえば、イースター島のモアイ像でしょう。周囲約58キロ、小豆島とほぼ同じ面積の小さな島に大小さまざまな石像約1000体が点在、世界に2つとない稀有な光景をつくり出しています。

これらの像は6世紀頃から17世紀頃にかけ、各集落が自分たちの力を誇示するためにつくったなどとされていますが、確かなことはわかっていません。なかでも最大の謎は像の運搬方法。大きなもので20メートル以上、約100トンにもなろうかという像をいったいどのように運んだのか。最も近い有人島まで2000キロ以上という太平洋の絶海で、島民の数も周辺との交流も限られていたとすれば、人海戦術は現実的とはいえません。現在有力なのは、像にロープを巻き付け、左右から交互に引っ張って前進させたという説。「モアイは自分で歩いた」という島の伝説も、この説に説得力を与えています。

-

約100メートルの祭壇に15体のモアイ像が並ぶアフ・トンガリキの壮観。

修復には日本のクレーン会社が協力している

約100メートルの祭壇に15体のモアイ像が並ぶアフ・トンガリキの壮観。

修復には日本のクレーン会社が協力している

-

夕陽を背にしたモアイ像。像の多くが島の内側を向いているのは、村に力を送るためだったともいわれる

夕陽を背にしたモアイ像。像の多くが島の内側を向いているのは、村に力を送るためだったともいわれる

ツアーでは、このイースター島に3連泊し、モアイの製造工場といわれた石の切り出し場、ラノ・ララク、アフと呼ばれる祭壇に15体の石像が並ぶアフ・トンガリキ、唯一海を向いて立つアフ・アキビなどをめぐります。島在住の日本人ガイドが同行するため、島の文化や歴史についても興味深い話が聞けるでしょう。

当ツアーでは、もう1つの絶海の島、ガラパゴス諸島にも3連泊します。ダーウィンが、全生物は神が創ったとする従来の説を覆した著書『種の起源』の着想を得たのがまさにこの地。生命の神秘にふれる刺激的な体験となるに違いありません。

-

ガラパゴス諸島では、ガラパゴスペンギン、アメリカグンカンドリ、ガラパゴスアシカなど、独自の進化を遂げた動物たちが棲む

ガラパゴス諸島では、ガラパゴスペンギン、アメリカグンカンドリ、ガラパゴスアシカなど、独自の進化を遂げた動物たちが棲む

天文カレンダーか宇宙との交信か ナスカの巨大な地上絵の目的は?

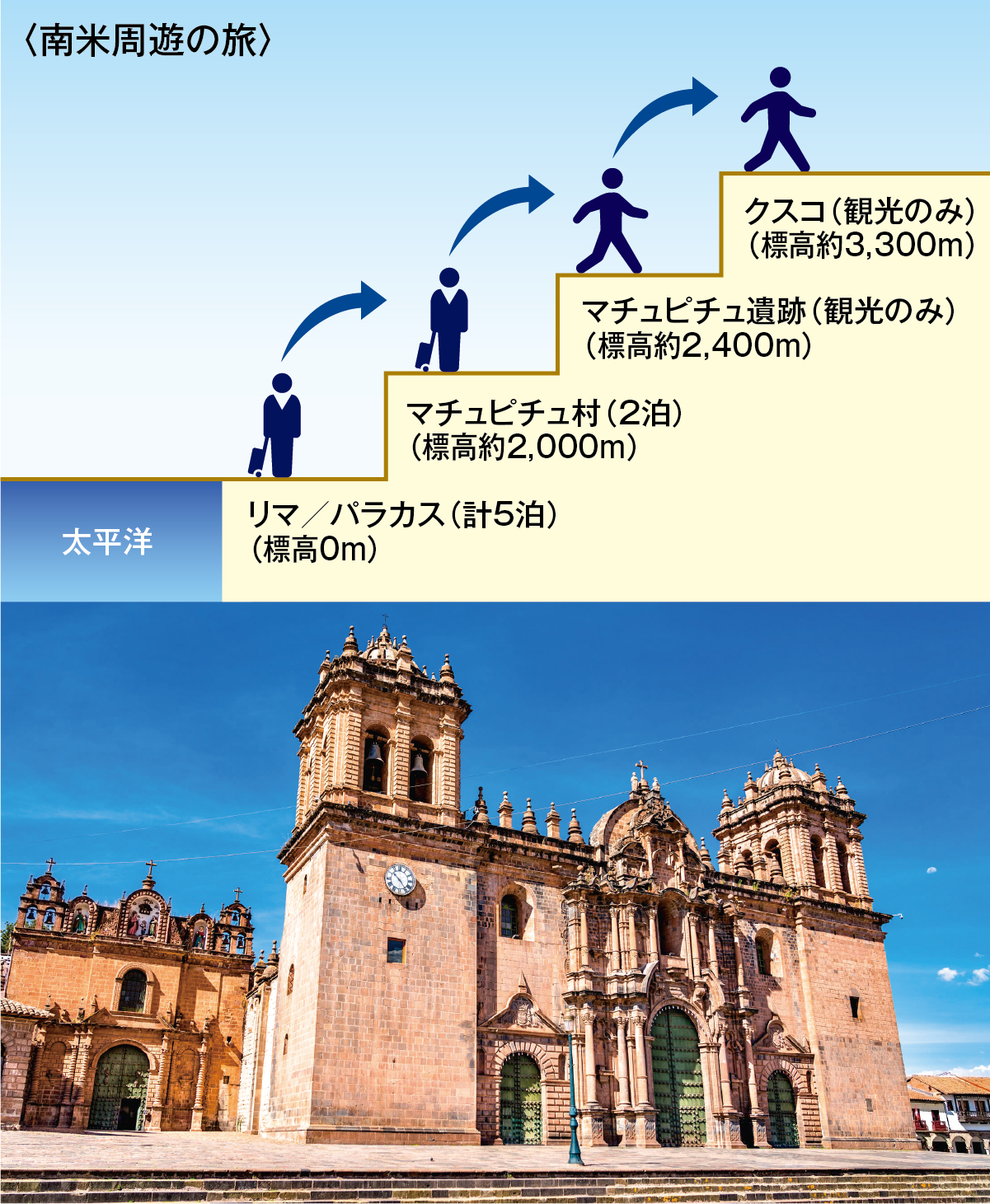

ペルー随一の観光地、「天空の古代都市遺跡」マチュピチュ。高度な文明をもつ都市が、標高約2400メートルもの高地に築かれていたことは、発見時、世界に衝撃を与えました。

この国には、もう1つ必見の遺跡があります。それが、海沿いの広大な砂漠地帯に描かれたナスカの地上絵です。絵は、動植物や幾何学模様など多様。ほとんどは6世紀頃までに描かれたとされていますが、1920年代まで発見されなかったのは、巨大すぎて地上からはただの線にしか見えなかったため。上空を飛行機が飛ぶようになって続々発見されるようになったのです。

-

ナスカの地上絵。サル、クモ、ハチドリ、クジラ、キツネ、トンボ、さらには宇宙人とおぼしき姿まで多彩な地上絵。ほとんどは台地に描かれている

ナスカの地上絵。サル、クモ、ハチドリ、クジラ、キツネ、トンボ、さらには宇宙人とおぼしき姿まで多彩な地上絵。ほとんどは台地に描かれている

では、なぜ古代の人々は、空からしかわからないほど巨大な絵を描いたのか。実はこの絵が意味することも描かれた理由もほとんどが謎に包まれたままです。絵は、地面に浅い溝を掘って地表の黒い石を取り除き、明るい岩肌を露出させることで描かれたものですが、水による浸食が少ない乾燥地帯といっても、1500年以上もの間、消えずに残り続けているのもまた興味をそそる話です。

南米周遊の旅では、マチュピチュやイグアスの滝など、定番の見どころに加え、ナスカの地上絵を小型飛行機から見る観光を組み入れました。「宇宙人との交信」「天文カレンダー」など、その目的にも諸説ある地上絵を、ぜひ想像をめぐらせながらお楽しみください。

-

高く険しい山の上に突如現れる天空の古代都市遺跡マチュピチュ。その存在自体が神秘のベールに包まれている

高く険しい山の上に突如現れる天空の古代都市遺跡マチュピチュ。その存在自体が神秘のベールに包まれている

-

ブラジルとアルゼンチンにまたがるイグアスの滝。多い時で毎秒約6万5,000トンの水が流れ落ちる様は圧巻

ブラジルとアルゼンチンにまたがるイグアスの滝。多い時で毎秒約6万5,000トンの水が流れ落ちる様は圧巻

最果ての地パタゴニアへ 青い大氷河に地球の営みを見る

パタゴニア―名前は聞いたことがあるけれど、実際にはよく知らないという方は少なくないのではないでしょうか。その名がまとう清冽(せいれつ)かつ壮大なイメージは、この地を代表する大氷河に由来するものかもしれません。

パタゴニアと呼ばれるのは、南米最南端、アルゼンチンとチリにまたがる広大な地域です。風の強さでも知られるこの土地が醸し出す雰囲気は、一種独特のもの。南にはもう南極しかないこの最果ての地には、大草原、フィヨルド、急峻(きゅうしゅん)な山々、そして大氷河と、スケールの大きな自然が広がります。

-

パタゴニアの大氷河。展望台からは幅約4キロ、奥行き約30キロにおよぶ広大な氷河の一端を眺望

パタゴニアの大氷河。展望台からは幅約4キロ、奥行き約30キロにおよぶ広大な氷河の一端を眺望

なかでもダイナミックな地球の営みを体感できるのが、ペリト・モレノ氷河でしょう。地球温暖化の影響で世界の多くの氷河が縮小しているなか、成長を続ける稀有な氷河です。流れるスピードは年間約700メートルで、これはつまり1日2メートルほどが海に流れ落ちるということ。タイミングが合えば、氷河の最先端である高さ60メートルもの氷壁が海に崩れ落ちる瞬間を目の当たりにできます。

ターコイズブルーに輝く氷河湖と雪をいただく険しい山々が織り成す光景もまたパタゴニアならでは。ここには世界の登山家憧れの地ともいわれる名峰フィッツ・ロイもあります。オレンジ色に山肌を染めるフィッツ・ロイの朝焼けは神々しいほどの美しさです。

-

登山家たちが憧れる名峰フィッツ・ロイの朝焼け。刻々と色を変える幻想的な光景が広がる

登山家たちが憧れる名峰フィッツ・ロイの朝焼け。刻々と色を変える幻想的な光景が広がる

2週間のパタゴニア周遊コースでは、南米大陸最南端の街ウシュアイアも訪れます。ビーグル水道クルーズでは、マゼランペンギンやオタリアなど珍しい生物とも遭遇できるかもしれません。

ボリビア随一の観光地ウユニ塩湖 空を映す水鏡は比類なき美景

南米大陸の西側に沿って走るアンデス山脈。世界最長のこの山脈は、南米の自然景観の形成に重要な役割を果たしてきました。ボリビア随一の観光名所として知られるウユニ塩湖もその1つです。標高約3700メートルにも達する地に、新潟県の面積に匹敵する広さの塩の湖があるのは、はるか昔にアンデス山脈が隆起、その際、海底が海水もろとも持ち上げられて取り残されたため。周囲にはいくつもの塩湖がありますが、流れ出る河のないウユニ塩湖には、今も見渡す限り真っ白な塩に覆われた光景が広がっています。この地が特に人々を魅了するのは、うっすらと水をたたえる11月から3月の雨季です。晴天の青や雲の白さ、夕暮れ時のオレンジなど、空の色を鏡のごとく映す湖は、日本でもテレビCMなどに映像が使われていたので、目にした人も少なくないでしょう。標高差がほとんどなく水が広大な湖をきれいに覆うため、奇跡のような光景が生み出されるのです。

-

アンデスの空を湖面に映すウユニ塩湖。雨季だけに見られる世にも美しい光景

アンデスの空を湖面に映すウユニ塩湖。雨季だけに見られる世にも美しい光景

ツアーでは、壁やベッド、椅子まで塩でできている「塩のホテル」にも宿泊します。自然の景観とともに思い出に残る旅となるでしょう。

一般の南米ツアーではなかなかじっくり訪れることの少ないボリビアですが、ほかにも興味深い地が点在します。なかでも、標高約3900メートル、チチカカ湖周辺にあるティワナク遺跡は、発掘半ばの巨大な遺跡で、インカ帝国発祥の地ではないかともいわれています。マチュピチュ遺跡より1000年以上も前に繁栄の時代を迎えたとされるこの天空の古代都市遺跡の発掘が進めば、いまだ謎の多いインカ帝国の成り立ちを解き明かす手掛かりになるかもしれません。

-

ウユニ塩湖の観光の拠点となるのは塩のホテル。

内装もベッドも椅子もすべて塩

ウユニ塩湖の観光の拠点となるのは塩のホテル。

内装もベッドも椅子もすべて塩

-

ボリビアの首都ラパス近郊にあるティワナク遺跡。“インカ帝国発祥の地”ともいわれる貴重な遺跡だ

ボリビアの首都ラパス近郊にあるティワナク遺跡。“インカ帝国発祥の地”ともいわれる貴重な遺跡だ

現地では原則として連泊でゆっくり観光。マチュピチュで滞在するのは料理に定評のあるホテル「スマック」。街の中心も徒歩圏内なので散策にも便利

現地では原則として連泊でゆっくり観光。マチュピチュで滞在するのは料理に定評のあるホテル「スマック」。街の中心も徒歩圏内なので散策にも便利

ペルーのクスコでは大聖堂などの観光のみとし、航空機でリマへ

ペルーのクスコでは大聖堂などの観光のみとし、航空機でリマへ

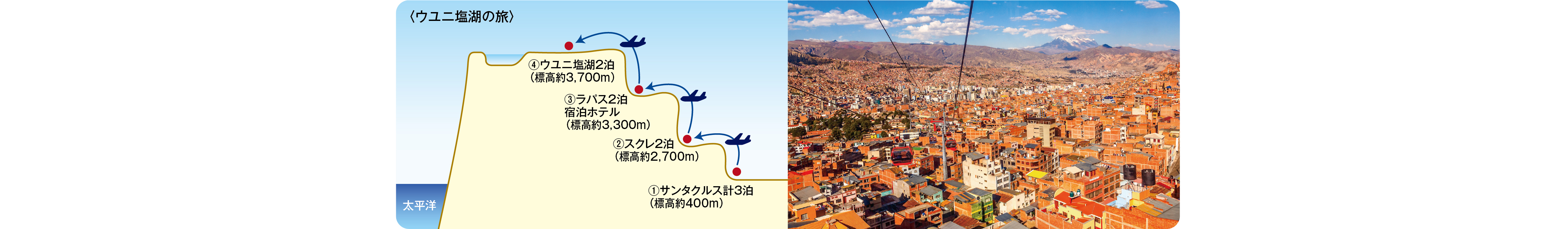

日本人の入植地「オキナワ村」などがあるサンタクルス、スペイン風の街並みが残るスクレ、ロープウエーの走る街ラパスなど街を観光しながら徐々に高度を上げ、標高約3,700メートルにあるウユニ塩湖へ

日本人の入植地「オキナワ村」などがあるサンタクルス、スペイン風の街並みが残るスクレ、ロープウエーの走る街ラパスなど街を観光しながら徐々に高度を上げ、標高約3,700メートルにあるウユニ塩湖へ