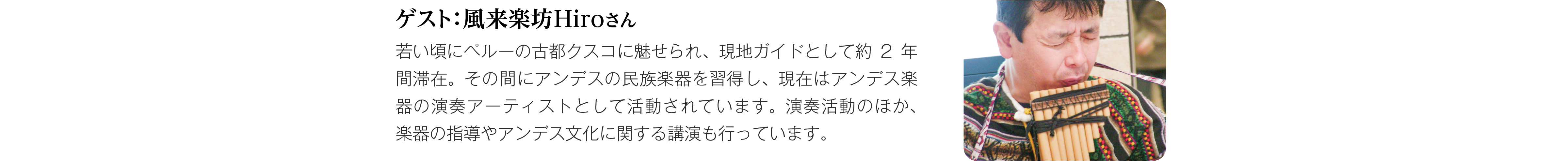

[ 海外特集① ]

世界最長の大山脈

アンデス

インカ帝国を生んだ驚異の自然

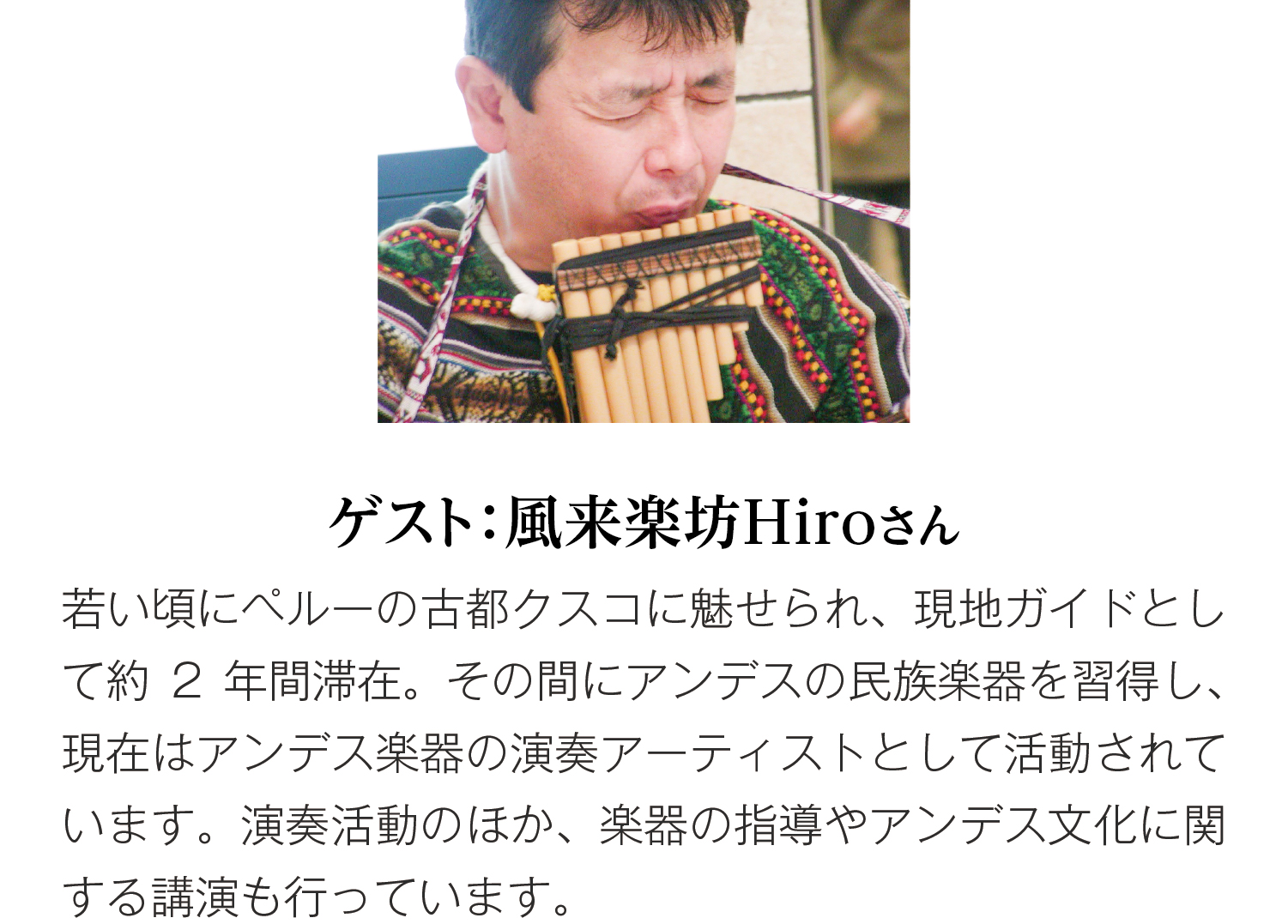

南米大陸の西側を縦断する世界最長の山脈、アンデス。激しい造山運動で誕生したこの巨大山脈とその周辺には、ウユニ塩湖や“風の大地”パタゴニア、アマゾンの熱帯雨林など、唯一無二の自然景観が広がります。世界に類を見ない高地文明が栄えたのもこの地でした。マチュピチュをはじめとする数多くの遺跡からわかるのは、文明の水準の高さ。このような高度な文明が生まれたアンデスとはいったいどのような地なのか。アンデスを知れば、南米への旅はより興味深いものとなりそうです。

*本文中、太字にしている地名は、ツアーで訪れる場所です。

地球史上最速で生まれた

巨大山脈

海底が山の頂へ ウユニの幻想的な光景

南米大陸の西側を南北に縦断するアンデス。全長約7,500キロにおよぶ世界最長の山脈には、富士山を遥かに上回る標高6,000メートル以上の高峰がひしめいています。この巨大山脈は、緯度と高度の組み合わせによって一帯に多様かつ唯一無二の自然景観を生み出しました。

たとえば、ボリビアの南西部、標高約3,700メートルに位置するウユニ塩湖。見渡す限り続く白銀の平原は、まさにここでしか見られない圧巻の光景です。1月から3月にかけての雨季には、うっすらと水をたたえた塩湖が空の青を映し、空と湖の境目が消えた幻想的な空間となります。

-

造山運動で海底が持ち上がったことでできたとされるウユニ塩湖

造山運動で海底が持ち上がったことでできたとされるウユニ塩湖

それにしても、なぜこれほどの高地に大量の塩があるのか。実は、この理由にこそ、大山脈誕生の秘密があります。南米大陸はかつて平坦な地でした。それが約4,000万年前、海のプレートが大陸のプレートに激しく衝突して沈み込みます。プレートの衝突は地球各所で起きていますが、南米大陸が特異なのは、その沈み込みの速さ。急激な衝突によって大地は大きく隆起、巨大な山脈となり、海底が山の上まで持ち上がって塩湖が誕生したのです。

ボリビアのラパス郊外にある月の谷も、アンデスを代表する圧巻の景勝地です。その名は、アポロ11号のニール・アームストロング元宇宙飛行士が「月面のよう」と言ったことから付けられたとされますが、乾燥した薄茶色の土とゴツゴツした岩が広がる荒涼とした様は、まさに違う星に来てしまったかのような風景です。

河の出口が太平洋から大西洋へ 山脈の誕生で流れが変わった

世界最大の流域を有するアマゾン河の源流もアンデスにあります。多くの水系と支流を持つこの河の水源については諸説ありますが、最も遠い水源はペルー南部、標高約5,597メートルのミスミ山とする説が有力です。

アンデス山脈から大西洋に流れ出るアマゾン河。その流域、つまり大陸の東側に広がる熱帯雨林が生物多様性に満ちた場所であることは周知のとおりでしょう。ただ、山脈ができる以前、河の出口は太平洋側にありました。山の隆起のスピードに侵食が追い付かず、太平洋への出口を失い、内陸に巨大な湖が誕生。それが現在のアマゾン盆地で、その後、出口が大西洋側に変わり、流域に広大な熱帯雨林が形成されていったのです。

-

アマゾンの森に建つロッジ。ここを拠点にナイトサファリも楽しめる

アマゾンの森に建つロッジ。ここを拠点にナイトサファリも楽しめる

ブラジルのイメージの強いアマゾンですが、水源のあるペルーも国土の半分以上はペルー・アマゾンと呼ばれる広大な熱帯雨林。プエルト・マルドナドの南に広がるタンボパタ自然保護区は生物相の濃さで知られ、珍しい動物や植物、鳥類などを観察しに、世界から研究者や写真家たちが訪れています。

-

生物多様性の宝庫であるペルー・アマゾン。プエルト・マルドナド近郊に広がるタンボパタ自然保護区のアマゾンクルーズではカピバラやカイマンなどさまざまな野生動物と出あえる

生物多様性の宝庫であるペルー・アマゾン。プエルト・マルドナド近郊に広がるタンボパタ自然保護区のアマゾンクルーズではカピバラやカイマンなどさまざまな野生動物と出あえる

巨大山脈と偏西風が生んだパタゴニアの氷河と大草原

南米大陸の南に広がるパタゴニアの風景の成り立ちにも、アンデス山脈が大きな役割を果たしています。世界有数の氷河地帯であるパタゴニア氷原は、南極からの湿った偏西風が西にそびえる山脈に当たり、雪を降らせてできたもの。南北2つの氷原を結ぶ氷の大回廊が、有名なペリト・モレノ氷河をはじめ、いくつもの氷河の源流となっています。一方、山脈に当たって湿気を失った偏西風は、山の東側を乾燥させ、荒涼とした大草原を生み出しました。

-

ペリト・モレノ氷河を擁するロス・グラシアレス国立公園

ペリト・モレノ氷河を擁するロス・グラシアレス国立公園

-

アンデス山脈に当たる偏西風によって形成されたパタゴニア氷原。南極大陸、グリーンランドに次いで世界で3番目に大きな氷の塊

アンデス山脈に当たる偏西風によって形成されたパタゴニア氷原。南極大陸、グリーンランドに次いで世界で3番目に大きな氷の塊

パタゴニアではアンデス山脈自体も独特の姿を見せます。その1つが登山家憧れの名峰、フィッツロイ。硬い花崗岩が長い年月をかけて隆起していく過程で風雨にさらされ、天を突くような針峰群ができました。

-

パイネ国立公園。険しい花崗岩の峰々が連なるクエルノス・デル・パイネ

パイネ国立公園。険しい花崗岩の峰々が連なるクエルノス・デル・パイネ

-

パタゴニアの名峰フィッツロイとその山麓

パタゴニアの名峰フィッツロイとその山麓

-

パタゴニアの名峰、フィッツロイ。先住民の呼び名「チャルテン(=煙を吐く山)」のとおり、峰の周囲を雲が渦巻くように流れていることが多い

パタゴニアの名峰、フィッツロイ。先住民の呼び名「チャルテン(=煙を吐く山)」のとおり、峰の周囲を雲が渦巻くように流れていることが多い

急峻な山々のイメージの強いアンデスですが、スイスアルプスのような景観が広がるエリアもあります。それが、チリとアルゼンチンの国境地帯にある北パタゴニア。チリのプエルトパラスからアルゼンチンのバリローチェまで、クルーズとバスで美しい湖を愛でながら横断する「アンデス越え」は、レイク・クロッシングと呼ばれ、人気の観光ルートとなっています。

-

「南米のスイス」と呼ばれる北パタゴニアのバリローチェは、スイスなどからの移民が開発したリゾート

「南米のスイス」と呼ばれる北パタゴニアのバリローチェは、スイスなどからの移民が開発したリゾート

-

自然景観だけでなく街もスイスアルプスの趣

自然景観だけでなく街もスイスアルプスの趣

-

「チリ富士」とも呼ばれるオソルノ山。船やバスを利用した「アンデス越え」の途上で目にすることができる

「チリ富士」とも呼ばれるオソルノ山。船やバスを利用した「アンデス越え」の途上で目にすることができる

アンデスに花開いた

文字なき文明

ナスカの地上絵が表すものは?南米各地に栄えた古代文明

アンデス山脈とその周辺には、高度な文明がいくつも誕生しました。よく知られるのはインカ帝国ですが、帝国の歴史は1532年にスペインの侵略を受けるまでのわずか1世紀。アンデスでは、帝国誕生の4,000年以上も前から各地に独自の文化が花開いてきました。紀元前3,000年頃にはすでに神殿が建てられていたことがわかっています。ペルーの首都、リマの市街に残るワカ・プクヤーナ遺跡は、紀元前から7世紀頃に栄えたリマ文化のもの。日干しレンガを積み上げてつくられたピラミッド状の巨大な遺跡は、宗教儀式を行う場所でした。

-

リマ市街にあるワカ・プクヤーナ遺跡。インカ帝国以前につくられた巨大なピラミッド状の建築物

リマ市街にあるワカ・プクヤーナ遺跡。インカ帝国以前につくられた巨大なピラミッド状の建築物

海沿いの砂漠地帯で発見が続く有名なナスカの地上絵はリマ文化とほぼ同時期に栄えたナスカ文化のものです。1920年代になるまで世に知られなかったのは、絵が大きすぎて地上から認識できなかったため。なぜこれほど巨大な絵が地上に描かれたのか、動植物の絵や幾何学模様が意味するものは何なのか。いまだ多くが謎のままです。

言葉の異なる80以上の民族を統一し、繁栄を極めたインカ帝国は、こうしてアンデス各地で花開いた個性豊かな文明の集大成でした。

インカ帝国がいかに高度な文明を有していたかを示す遺跡はアンデス各地に存在していますが、なかでも有名なのはマチュピチュ遺跡でしょう。成型された石を積んだ石垣は紙1枚通さない精巧さ。水路も築かれています。1911年、アメリカ人冒険家ハイラム・ビンガムによって広く知られるようになった時、これほど高度な文明が標高約2,400メートルもの高地に展開されていたことに世界は驚嘆しました。

-

いまだ謎の多いナスカの地上絵。地面に浅い溝を掘って地表の黒い石を取り除き、明るい岩肌を露出させることで線が描かれた

いまだ謎の多いナスカの地上絵。地面に浅い溝を掘って地表の黒い石を取り除き、明るい岩肌を露出させることで線が描かれた

円形状に段々畑が連なるモライ遺跡。インカの人々が農業実験をしていたといわれている

円形状に段々畑が連なるモライ遺跡。インカの人々が農業実験をしていたといわれている

ペルーの都市クスコ。100年の栄華を誇ったインカ帝国の都が置かれていた

ペルーの都市クスコ。100年の栄華を誇ったインカ帝国の都が置かれていた

チリの首都、サンティアゴ。スペインの支配下で新しく建設された

チリの首都、サンティアゴ。スペインの支配下で新しく建設された

すり鉢状の地形が特徴の街、ラパスは世界で最も標高の高い首都(憲法上の首都はスクレ)として知られる

すり鉢状の地形が特徴の街、ラパスは世界で最も標高の高い首都(憲法上の首都はスクレ)として知られる

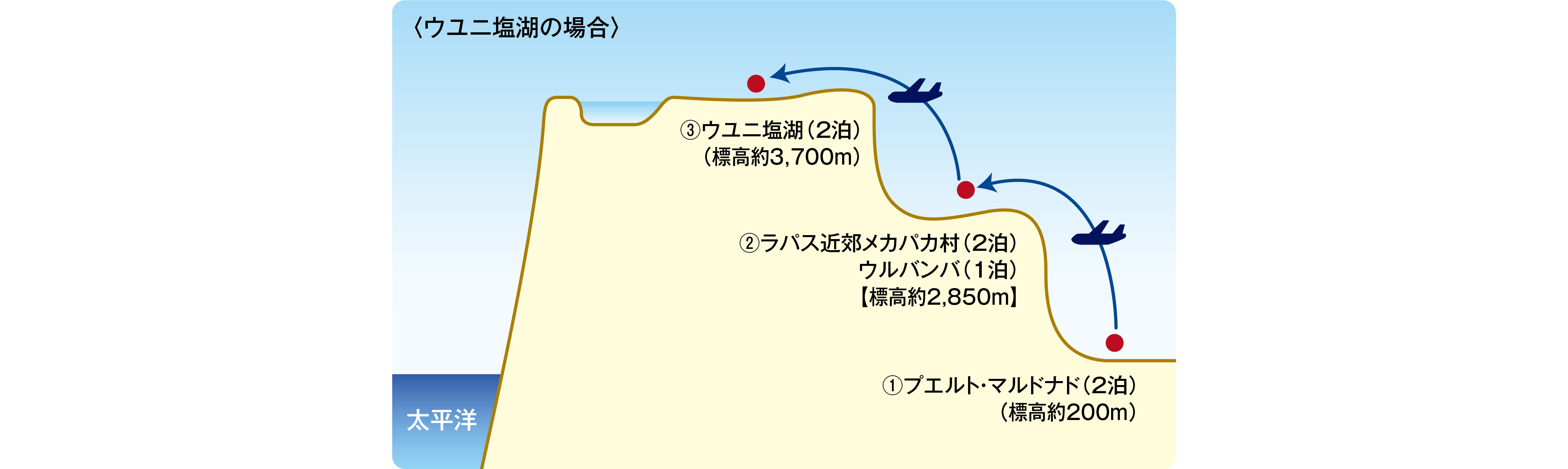

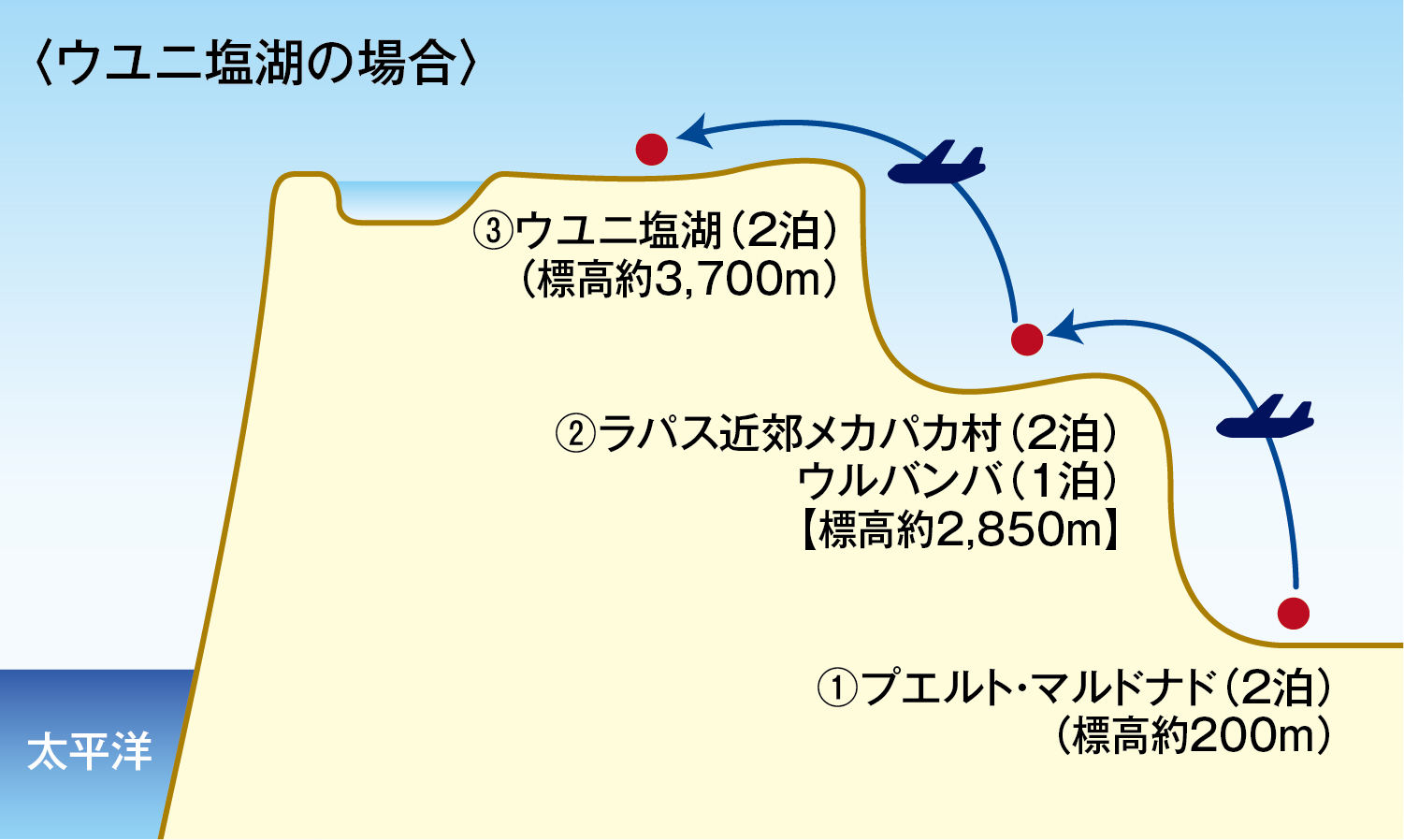

高所にあるウユニ塩湖を訪れる前に、標高約200mのプエルト・マルドナドでの連泊の後、標高2,850mのメカパカとウルバンバで計3泊して高地に順応

高所にあるウユニ塩湖を訪れる前に、標高約200mのプエルト・マルドナドでの連泊の後、標高2,850mのメカパカとウルバンバで計3泊して高地に順応

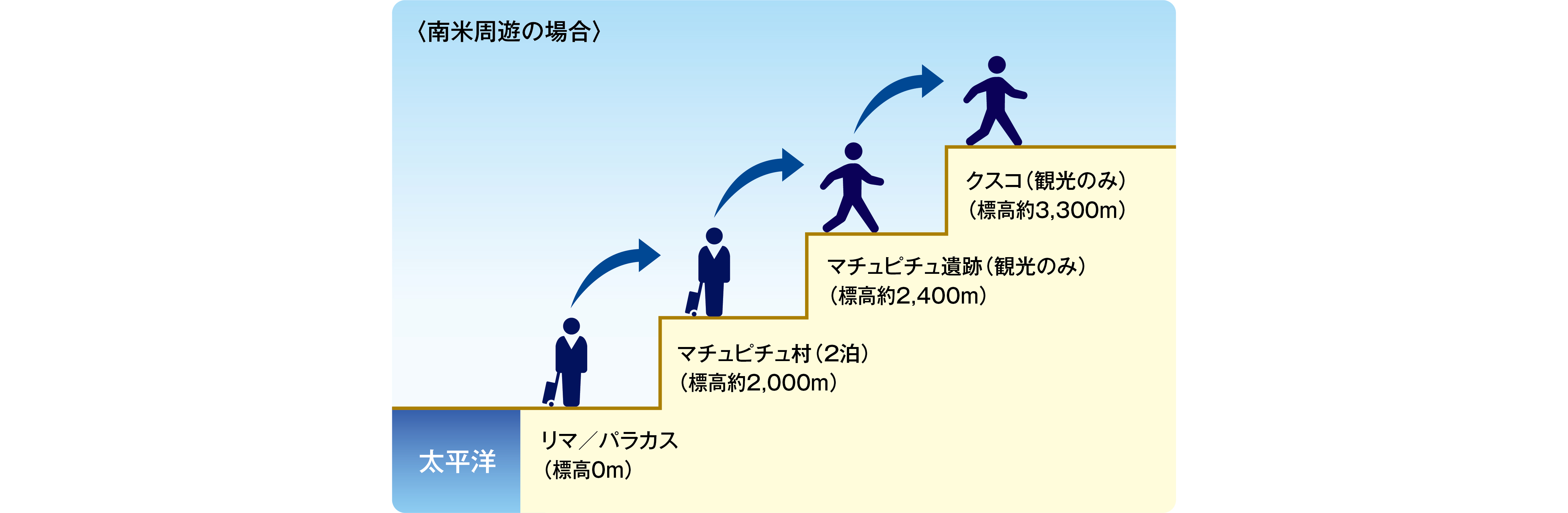

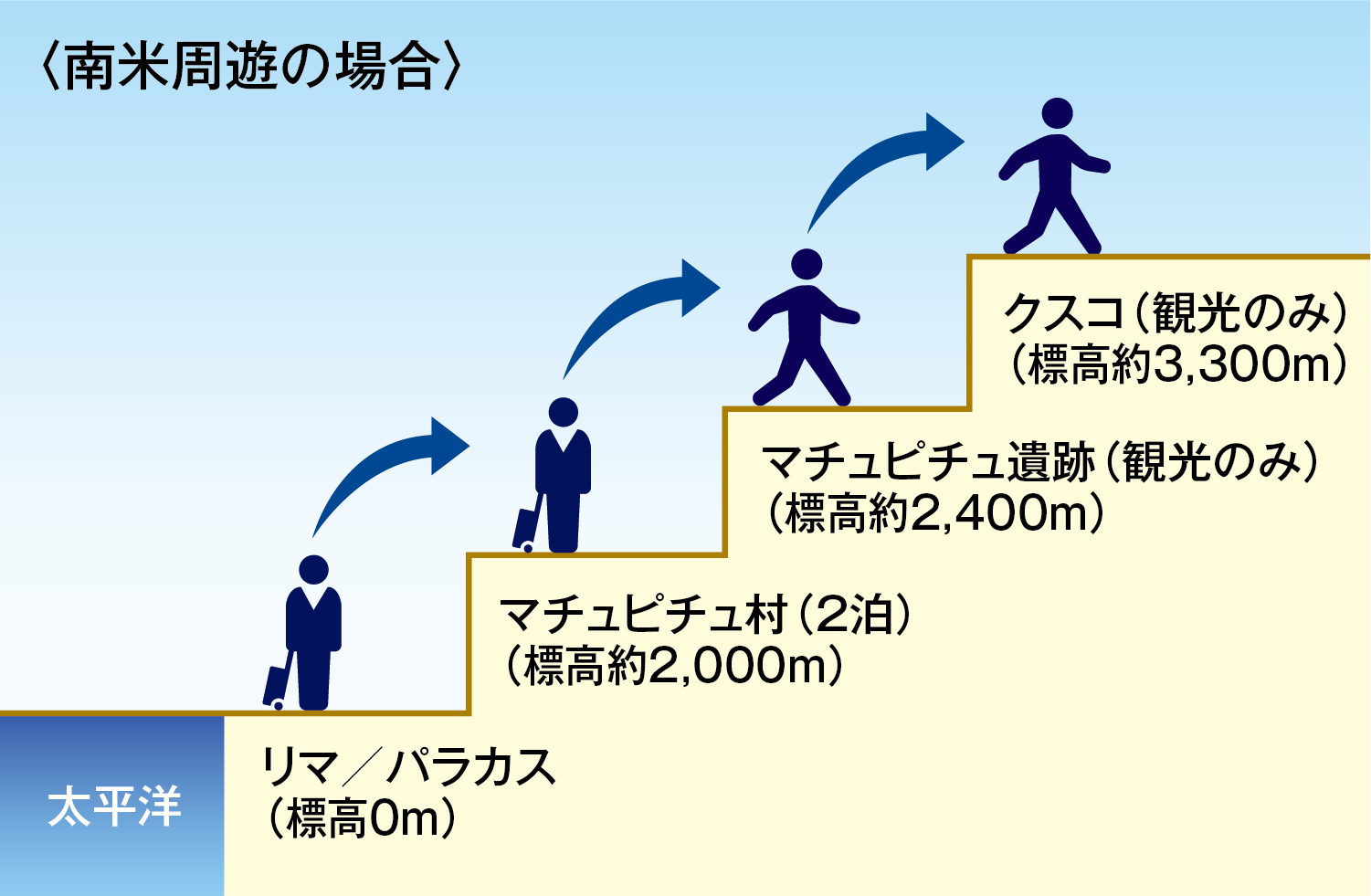

マチュピチュやクスコの観光の際は、まず標高0mのリマに連泊して体調を整え、標高の高いマチュピチュ遺跡とクスコは観光のみとする旅程に

マチュピチュやクスコの観光の際は、まず標高0mのリマに連泊して体調を整え、標高の高いマチュピチュ遺跡とクスコは観光のみとする旅程に