[ 視察レポート ]

古澤雅史営業本部長 視察レポート

視察日:2021年6月23日(水)

三越伊勢丹ニッコウトラベル×ONESTORY

200年の時を超えて

奈良井宿の誇り

ヨーロッパを訪れると各地に「美しい村」というものが点在しています。「美しい村」とは古き良き、そして小さきを美とする保存協会のようなものですが、これが妙に魅力を感じさせます。日本にも伝統や建物を保存する地区や認定制度があり、多くの歴史の舞台がその指定を受けています。「奈良井千軒」―江戸と京都を結ぶ街道沿いには、必然的に宿場町ができたわけですが、今もその歴史の息吹のなかで暮らす人たちがいます。今回ONESTORYのスタッフとともに、奈良井宿と、建設中の「BYAKU Narai(ビャクナライ)」を訪れました。

-

ツアーは木曽路の山々が色づく秋に設定しました(2020年11月撮影)

ツアーは木曽路の山々が色づく秋に設定しました(2020年11月撮影)

歴史息づく奈良井千軒

奈良井駅への線路を地下道でくぐると、さっそく千本格子や波打った桟木を張った庇など、この地独特の構造を残した町屋が連なっているのが見えてきます。「この町並みが1キロくらい続きます」―とおっしゃるのは、案内人の小嶋さんです。

-

木造の塀や壁など、懐かしい日本の風景が見られる奈良井宿メインストリート。この町並みが1キロ続く

木造の塀や壁など、懐かしい日本の風景が見られる奈良井宿メインストリート。この町並みが1キロ続く

-

2階部分が大きくせり出す「出梁造り」の典型的な邸宅

2階部分が大きくせり出す「出梁造り」の典型的な邸宅

-

京都側に位置する高札場と水場。難所の鳥居峠を越えた人々はホッとしたに違いありません

京都側に位置する高札場と水場。難所の鳥居峠を越えた人々はホッとしたに違いありません

建物は出梁造り(だしばりづくり)といい、2階部分を1階よりもせり出させた構造。

中山道の町屋に多く見られる伝統的な建築ですが、奈良井宿はその特徴が特に顕著です。

奈良井宿は上町、中町、下町に分かれていて、江戸側から入ると、終点つまりは京都側の入り口に鎮(しずめ)神社があり、その手前には幕府の御触れなどが掲げられる高札場があります。ほかにもお寺が5カ所、水場は6カ所あり、往時の繁栄は想像に難くありません。

-

奈良井宿にあるお土産屋さんで見つけた漆塗りのピアス。BYAKUの女性スタッフも着用予定とか

奈良井宿にあるお土産屋さんで見つけた漆塗りのピアス。BYAKUの女性スタッフも着用予定とか

-

奈良井宿には漆器店が多い「小島漆器店」には、塗師である店主の手作りの品が並びます

奈良井宿には漆器店が多い「小島漆器店」には、塗師である店主の手作りの品が並びます

木曽路奈良井の伝統を継承

「木曽路はすべて山の中」―島崎藤村の『夜明け前』の冒頭に書かれているように、木曽路は難所が多く、それ故、要所・難所の近くには宿場町ができ、往来する人々で賑わっていました。奈良井宿においては、難所の鳥居峠があり、峠越えの前後に滞在する人にとって癒しの宿であったに違いありません。

池坊から花の道へ進んだ山本郁也さんは、この奈良井に惚れ込んだとおっしゃっていました。花を生けながら、地元での対話も楽しむサロンを主宰されているそうで、奈良井宿やお隣の木曽平沢の漆工芸との花のコラボレーションは最近人気なのだとか。

「ゑちごや」という江戸期からの旅館を覗くと、ご主人が館の話をしてくれました。昔ながらの奈良井の構造が見られ、広い土間と天井に渡された吊り棚に並べられた傘が印象的でした。次に訪れた「中村邸」は江戸時代の櫛問屋。なかはミュージアムになっていて、当時のお六櫛が並べられていました。

この奈良井宿は、江戸や明治そのままであり、十分に歴史を感じられる場所です。人々に共通するのは皆、奈良井の伝統工芸に誇りを持っていて、奈良井宿の魅力を広めたいという想い。こういった心こそ、「美しい村」の最も大事な要素なのではないでしょうか。

-

江戸期から続く旅館「ゑちご屋」。間口は狭く、奥に広い典型的な奈良井の造り

江戸期から続く旅館「ゑちご屋」。間口は狭く、奥に広い典型的な奈良井の造り

-

「中村邸」の2階は資料館になっていて、当時の櫛や簪が展示してありました

「中村邸」の2階は資料館になっていて、当時の櫛や簪が展示してありました

-

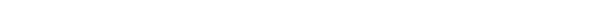

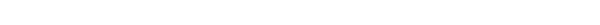

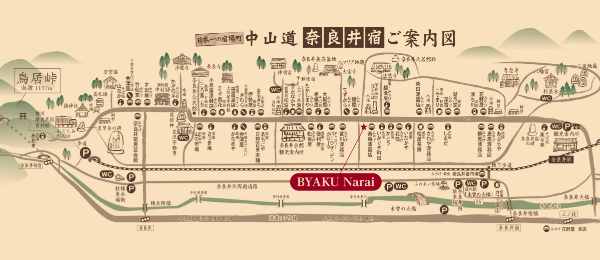

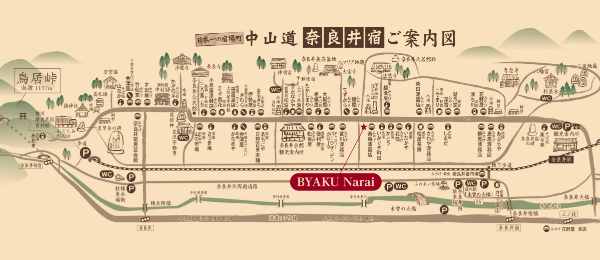

奈良井宿ご案内図。漆器店やお土産屋さん、食事処など江戸期から続く建物も多く、当時の宿場をぶらぶら歩いているような気分になります

奈良井宿ご案内図。漆器店やお土産屋さん、食事処など江戸期から続く建物も多く、当時の宿場をぶらぶら歩いているような気分になります

遺構や建材を活かした 「BYAKU Narai(ビャクナライ)」

ところで、DINING OUTという野外イベントで知られる(株)ONESTORYがレストランプロデュースを担当する「BYAKU Narai」というホテルが、2021年8月に奈良井宿にオープンします。元は酒造と曲物職人の古民家であった2軒の建物を、宿(やど)として再生させるという壮大なプロジェクト。「宿」という漢字に隠れている「百」の文字からとったという名前には、百通りの物語を紡いでほしいという願いが込められているそうです。下見に訪れた6月末はまだ建築中だったものの、レストランやバー、客室の間取りは大体完成していて、ちょうど一部の客室への露天風呂の設置がはじまっていたところでした。

次号では、完成したBYAKUの全貌をお届けします。ちなみにこのレストランの料理の監修は、2019年世界のベストレストランで11位、日本勢トップとなった東京の日本料理店「傳(でん)」の長谷川在佑さんが担当することで話題を呼んでいます。

-

BYAKU Naraiは建築中でした。写真は客室の1つの完成イメージ

BYAKU Naraiは建築中でした。写真は客室の1つの完成イメージ

Copyright 2021, Takenaka Corporation -

日本の食の頂点を極めた「傳」の長谷川在佑さん

日本の食の頂点を極めた「傳」の長谷川在佑さん

塩尻の逸材と逸品を

秋深まる季節にこの「BYAKU Narai」を舞台に、江戸からの歴史を見つめてきた奈良井宿を知る旅をONESTORYとつくり上げました。通常一般非公開の塩尻のシャトー・メルシャン 桔梗ヶ原ワイナリーに依頼し、ぶどうの仕込みの時期、つまり発酵中のワインをご覧いただく機会も設けています。そして伝統工芸の世界へもご案内。「曲げわっぱ」に代表される木曽路の匠や、漆塗と花のインスタレーションを見ていただくという、時を超えたコラボレーションも実現。「現代」をリュックに背負いながらのタイムスリップは新たな木曽路奈良井の魅力発見の1ページ目となるでしょう。

奈良井宿の端(京都側)にある鎮神社。1618年に「すくみ」という疫病が流行り、これを鎮めるために祀られたといいます。400年の時を経た2021年、かくなる私も手を合わせてしっかりお祈りしておきました。

*******************

ONESTORYとDINING OUT

*******************

-

2017年パリのルーブル王宮で開かれたDINING OUT。日本から1,000本の桜が持ち込まれました

2017年パリのルーブル王宮で開かれたDINING OUT。日本から1,000本の桜が持ち込まれました

©️ONESTORY -

2020年1月、うるま市にある沖縄県最古の城・「勝連城跡」で行われたダイニングアウト。

2020年1月、うるま市にある沖縄県最古の城・「勝連城跡」で行われたダイニングアウト。

海外から参加する人も多い

©️ONESTORY

ONESTORYが主催するプレミアムな野外レストラン「DINING OUT」。2012年、佐渡での開催にはじまり、日本全国18箇所、そしてパリでの特別版を開催しており、最近では自分たちの町や施設での開催を求める声も多いといいます。毎回、時代を代表するトップシェフが、その土地で育まれた食材や食文化に新しい感覚を吹き込んだ料理を創作。土地の自然や文化を新しい感性で切り取った演出とともに味わっていただくという、五感すべてで土地の豊かさを味わう、日本の新しい楽しみ方を提案するイベントに注目が集まっています。